◎文|特约撰稿 陆志恒

超越的最好办法是创造一个新的起点!中国电车已经用时间证明了这一点。如今,中国机器人产业也在以同样的轨道在商业化的新起点上阔步向前。

全产业链格局初见全貌

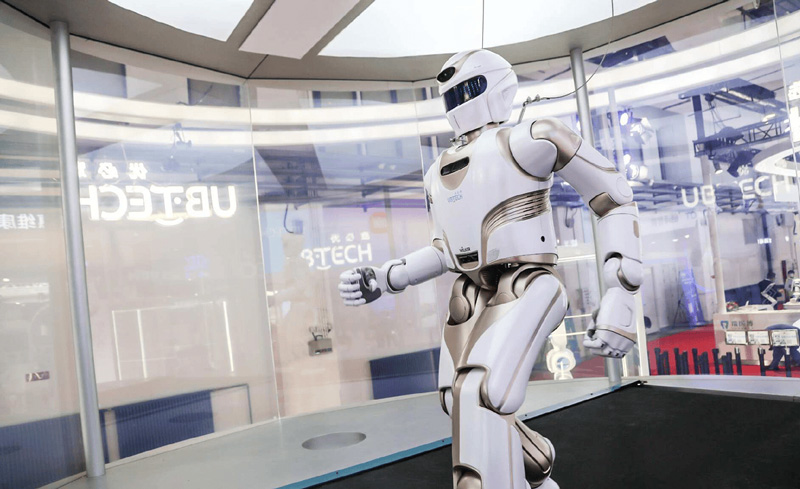

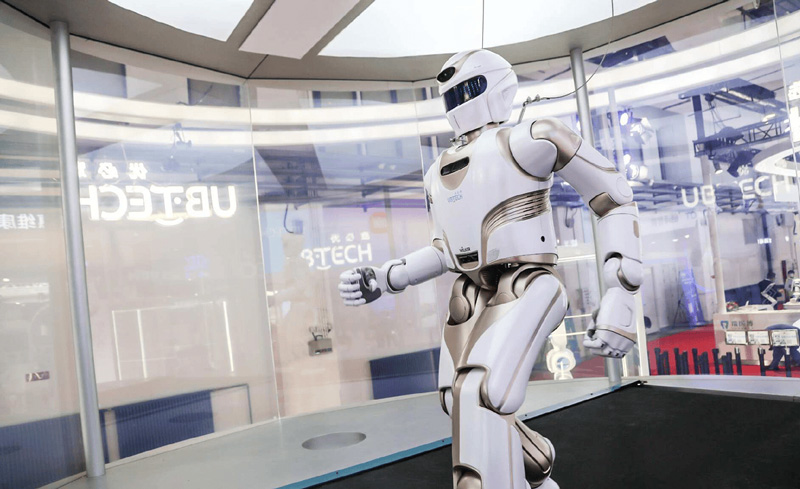

2025年上半年,中国机器人主机企业呈现“政策资本助跑、工业机器人稳增、人形机器人破局”的三重特征。以埃斯顿和汇川技术为代表的工业机器人出口增长61.5%;以宇树、优必选为代表的人形机器人成为全球网红,且商业化步伐加速;特别是机器人部件及材料企业,已经成为2025年上半年呈10倍增长的“黑马军团”,从事减速器制造的南方精工,净利润预增3215%,其研发的RV减速器市占率超30%,其制造的谐波减速器订单量同比增长300%,并成为特斯拉Optimus的核心供应商。从事机器人电机核心材料制造的华宏科技净利润预增3384.71%.从事机器人核心控制系统研发的天娱数科净利润增幅369%.中国机器人行业为何一枝独秀?

政策的引导至关重要。由于机器人的高科技含量和多元应用场景,其已成为中国的战略新兴产业。在2025年政府工作报告中首次明确提出,“要培育具身智能等未来产业,大力发展智能机器人”。全国各核心城市也纷纷出台对于机器人及具身智能的扶持计划。例如:北京市提出,要在2027年前突破100项机器人的关键技术,释放50亿元机器人的采购需求。

深圳市提出,2026年人工智能终端产业规模目标为8000亿元,要推动开箱即用机器人的量产……政策为中国机器人行业注入了兴奋剂,驱动着行业大步快跑。

借力中国的产业链优势,中国机器人的全产业链格局已经初见全貌。

在机器人的核心部件环节,以南方精工为代表的减速器厂商已部分具备进口替代的能力:在机器人的运动控制环节,智微智能等企业已经可以实现275 TOPS的算力,与其形成对比的是特斯拉FSD芯片,其只有144 TOPS的算力;在机器人的感知交互环节,硕贝德等企业研发的关节内置5G毫米波天线市占率已经超40%,赋予机器人灵活的避障力;在机器人的整机集成环节,以优必选为代表的企业已经实现了多机协同搬运的全球领先技术;在机器人的能源供应环节,宁德时代的高能量密度电池(350Wh/ kg)解决了双足机器人续航瓶颈。

与此同时,中国机器人的核心技术正在打破海外垄断,跑出从实验线到生产线的“中国速度”。除了在核心减速器上,南方精工等企业已实现突破,在机器人人工肌肉方面,高德红外发布的碳纳米管驱动系统极大提升了医疗机器人的手术灵活性;在机器人的VLA多模态模型(视觉—语言—动作)方面,天工机器人Ultra凭借特有的VLA多模态模型实现动态地形识别与步态自适应,以12公里/小时配速跑21公里,且连续攀爬134级台阶未跌倒;在AI大模型赋能“机器人大脑”方面,优必选Walker S接入百度文心4.5,实现自然语言指挥多机协作,优必选开发的BrainNet架构使40台机器人共享决策数据,任务响应延迟小于50ms——这些成就目前在海外同行中还没有看到。

下一站:技术普及与应用

庞大的中国市场、多层次的消费人群、高密集度的应用场景,让中国机器人获得了得天独厚的商业试验场。在工业场景下,除了工厂机械臂和搬运机器人的应用较为广泛,天创机器人公司与华荣股份联合推出全球首款防爆人形机器人“天魁1号”,已经深入矿山、核电站,替代人工高危作业;在医疗康养场景下,除了手术机器人延伸设备更为精准,麦迪科技与优必选合资研发的护理机器人,还可以帮助患者进行体征监测、药品配送、跌倒报警,使得导诊效率提升3倍;在老人康养场景下,马上消费公司研制的100台康养机器人已在上海社区服务失能老人,情感陪伴响应准确率达92%.在农业场景之下,亚历山大智能科技研发的四足机器人负重20公斤完成陡坡农资运输,解决了山区运输“最后一公里”的难题……

作为下一代技术红利,机器人技术的普及与应用是一众科技公司和投资者心头的香饽饽。但是一种技术真正转变成红利一方面需要技术真正成熟,由实验室走向量产线;需要有市场上的吃螃蟹的勇者,愿意承担不确定性的风险,为技术的进步提供试错的空间,并承担试错的成本;需要制造流程的密切配合和材料成本的下降;需要消费者能接受的价格同时还能给予企业利润空间。当这些条件都不具备的时候,所谓的机器人计划往往就会变成实验室的项目或者企业用来树立高科技形象的招牌。

其实,2025年上半年,绝大多数全球性科技公司都提出了自己的机器人计划。比如,特斯拉的Optimus计划、亚马逊的Digit量产计划、丰田的柔软交互机器人Punyo计划、LG电子的CLOi家庭机器人计划等等,但这些计划一直处于“犹抱琵琶半遮面”

的状态,唯有中国机器人企业将技术突破快速转变成量产产品,并持续在国内大市场中应用、迭代。而这种方式也将带领中国机器人走向真正的巅峰。